曾經,電影院是香港影迷的朝聖之地,看電影是一種儀式,大家穿戴漂亮,快快樂樂的踏入這所聖殿,期望買一點喜怒哀樂。

曾經,大家是如此靜穆,等待燈光熄滅一刻,在黑暗的光影,看著人家的故事,流著自己的淚。

曾經,電影院是情侶們的拍拖聖地,大家手拉著手,見證了多少對痴男怨女的甜蜜時光。

曾經,電影院伴著我們渡過多少個孤獨的歲月,一個人,躲在電影院,著實安全。

曾經,電影院是一家人週末共敘的好去處,你未必可以和爸爸媽媽說著窩心話,但一旦看一部喜劇,一起大笑,那份感情,也就連繫過來。

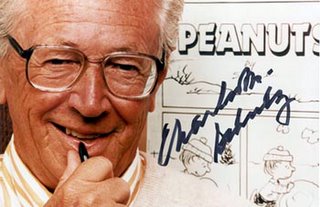

電影院給我們的回憶是如此的多,但我們給電影院的掌聲是如此的少,陪伴著香港觀眾的電影院一所所或改建或消失或轉型,觀影感覺也隨年月改變過來,消逝。令人想起意大利電影《星光伴我心》(Cinema Paradiso),閒來說起舊事來,昔日永遠是漂亮的、浪漫的、優越的,卻又益發令人感覺老了。

貴族的沒落 是的,太多電影院逃不過被拆卸的命運,它們一下子在我們熟悉的地標消失了,或改變過來。曾經,它們伴著我們成長,讓我們買夢,然後一天,它們都離開我們,如此乾脆,甚至不留半點痕跡,不叫我們緬懷,只怪長情的人總是執著昔日在某地的觀影歲月。這回,想到比對它們的前世今生,總免不了感慨。

像皇都戲院。

曾經是港島數一數二的首輪電影院,北角電車地段心臟命脈,擁有最具氣勢地利,那個大廣告牌,先贏了氣勢。前身為「璇宮戲院」,1952年啟業,經營七年結束,易手改名「皇都」。1997年2月28日,正式結業。最後上映的電影是成龍的《一個好人》。當年戲院的實心木售票處與古樸內壁,簡單俐落又略帶畢加索的立體派風格玄關圖案,都是著重線條美學的素淨設計。今天得依賴舊照片遺留下來的一麟半爪,也許,都不重要。那段美好的日子,伴著影迷的,還有「利舞台」、「碧麗宮」、「金城」、「東城」、「凱聲」、「普慶」……都各具特色,為不同影迷留下不同印記,伴隨大家成長。

從尋歡到朝聖 舊戲院的沒落,換上了新戲院的新需求、新功能,新人類的觀影習慣。

戲院越加普及化了,殖民地色彩成了歷史的印記。打破了令人不安的階級觀念,換來是面目模糊的小小電影院──座落不同地標,依附不同商場,但性格如一,功能如一,一間電影院,六七八個小小放映室,每所戲院的獨特性削弱了,由外到內都是一式一樣。沒有人會特別記得這所電影院跟那所電影院的分別,因為習慣了,也就無可無不可。

世事彷彿得從兩極走過來,顧此失彼。

曾經,中區的皇后戲院一度是昔日最豪華的戲院,出入觀眾,非當則貴。1950年末曾經歷拆卸重建,新的「皇后」於1961年落成。早在1948年,皇后戲院己有冷氣開放,沒多久,像「娛樂」、「利舞台」、「國泰」等首輪戲院才有冷氣來。1995年,皇后戲院基於電影市道不景氣,給改建為迷你戲院,座位縮減了,只保留超等313張座位供戲院使用,大堂部分則改為商場租出。2000年,商場又再來一次大肆粉飾,部分商場改租為Queen’s Bar & Disco,承接電影院宗旨吧,繼續提供娛樂,賣的是醉,繼續跳舞。華燈初上,她曾經是不少電影首映的必然選擇,長長的走廊鋪上了大紅地毯,只為貴賓踏足。今天,一半的地方變成年青人的銷金窩,比電影更吸引。

朋友說笑,電影院其實也有「從良」的例子吧。

不少戲院結業後都給教會看中,經過一輪改建翻新,正式成為教徒朝聖之地。是戲院的結構跟設計造就了寬闊的空間,譬如戲院的大銀幕、影音裝置跟高台,正適合播放福音電影與傳道之用。一個可容納數百個觀眾席的戲院空間,更是成立教會或福音中心的必要條件。一間戲院的命運,從璀璨到平淡,像洗盡鉛華。

時空穿梭電影院 從默片到七彩大電影、從杜比立體聲到多種多樣的數碼環迴音響、從人手設計到電腦特技、從兒童不宜到三級制、從千人大戲院到百人迷你戲院、從人手「劃票」到電腦購票、從不同座位售價到劃一收費、從歷來每數年加價到星期二全天候特價、從咬著蔗剝著花生到不淮吸煙不淮飲食(其實是只淮吃戲院售買的飲食)、從大排長龍到冷冷清清、從高檔消費到普及娛樂……大戲院經歷無限風霜,時不我與,只好功成身退。

隨著迷你戲院出現,象徵社會已經進入一體化壓縮年代。迷你戲院就是壓縮了的空間,和現代文明追求壓縮的微型電腦、軟件、交通車程、感情……再沒兩樣。迷你戲院造就了到電影院買票時的選擇多了,更多元化;放棄了給觀眾闊銀幕的視覺享受、具獨特個性的建築設計,從戲票、戲院服務到戲院內外裝潢,都劃一化、統一化了。

未來,我們對看電影的集體記憶將更加模糊,鮮有昔日被大銀幕感動、被戲院磅礡氣勢打動、被一頭不知來歷的貓兒驚動的零碎但深刻記憶。迷你戲院太相似了,連大堂都是鋪上黑壓壓的地毯,像一所標準的四星級酒店,未能給你留下印象就走進ABCD1234影院,尋夢去也。還有連帶迷你戲院的名字也委實失去親切,當UA、GV、AMC、JP等等符號壟斷市場之際,可還記得諸如「碧麗宮」、「利舞台」、「皇都」、「皇后」、「百麗殿」等華麗顯赫或小家碧玉名字,更別具風範,更惹人遐思。

今天,新人類走進的電影院都以些英文作代名詞,龍頭的UA院線始於1985年,此電影院二十年來越趨年青化,分佈不同地區,彼鄰大型購物商場,近年更以會員優惠吸引年青觀眾入場,縱觀電影院的佈置,色彩趨活躍時尚,明顯開揚。是的,新人類看電影都是配套考慮,到怎樣的商場看怎樣的電影,等於「一條龍」式思考,看甚麼電影,連帶考慮到甚麼地方遊逛消費吃飯,功能性多於一切。

至於觀影文化,大抵電影院內斯文的觀眾還多的是,只是沒公德的觀眾卻又不少,每場電影,你總得忍耐那些此起彼落的手提電話,無聊的人聲。有說是新人類的新作風,有說是上一代人沒加好好教育,說穿了,都慢慢就成了文化習性,跟戲院一樣,昔日怎樣怎樣,都再沒有人介懷了。