停博六天

今天起到臺灣六日,此行以欣賞安哲羅普洛斯的譽用配樂家Eleni Karaindrou的音樂演奏會,希望過程中可以順利給她做個個人專訪,停博六天,祝大家安好。

在鍾愛的光影與聲色之間,靈魂得著釋放,或尋得喜樂。寧靜。救贖。

在這裡,必須跟廣大讀者嚴正地說聲對不起,《映畫X音樂》一書中,我竟錯把小津安二郎的多年音樂拍擋齋藤高順誤寫為齊藤高順,這可是一個很嚴重的錯誤,責無旁貸,在此,我謹向各廣大讀者致歉,也務請各讀者如知身邊親友購得此書,煩請把這個嚴重錯誤告知,免造成更多更大的錯失。

昨天從上海網友cowboy的msn標題看見這四個大字,當時心生一寒,巴老可是巴金?我有點抗拒問他,生怕自己不懂回應,於是問題只在腦海盤旋……

一部《八月照相館》(1998),許秦豪這個名字始為華語觀眾熟悉,接著是同樣令人唏噓的愛情小品《春逝》(2001),還有近日上畫的《外出》。

一部《八月照相館》(1998),許秦豪這個名字始為華語觀眾熟悉,接著是同樣令人唏噓的愛情小品《春逝》(2001),還有近日上畫的《外出》。

繼九月份香港電影節的貝納.塔爾(Bela Tarr)作品選後,自十月份起,香港電影資料館與太空館演講廳又開始另一輪電影欣賞:「中國電影回憶──沈浮與水華」,連續兩天看罷水華導演的《林家舖子》(1959)跟《傷逝》(1981),分別來自兩位中國文學家──茅盾與魯迅的文學作品,很有意思。

繼九月份香港電影節的貝納.塔爾(Bela Tarr)作品選後,自十月份起,香港電影資料館與太空館演講廳又開始另一輪電影欣賞:「中國電影回憶──沈浮與水華」,連續兩天看罷水華導演的《林家舖子》(1959)跟《傷逝》(1981),分別來自兩位中國文學家──茅盾與魯迅的文學作品,很有意思。

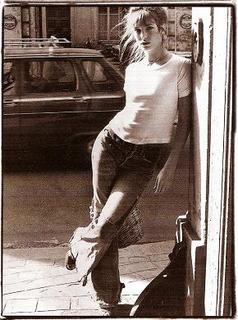

時裝潮流日新月異(儘管有其著獨特的重複與變奏軌跡),愛美的人兒在時裝觸覺上稍稍表現緩慢、冷卻、失誤,難免會被忽略、淘汰、輕視。我們重看昔日女藝人、女明星為雜誌所拍的封面照,免不了笑當年的她們無論在化妝、服裝及至髮型是如此老套,品味是如此低劣;歲月不留人,也不留時尚。然而,也有不一樣的例子,好些時裝穿在某些美人兒身上,那一刻風采,卻隨攝影技術被凝住了,老天爺不公平嘛,在她們身上,就是簡簡單單一件短袖衣、牛仔褲或小布裙,足以傾倒眾生,氣質就是這樣的一回事。驚鴻一瞥,因為那一刻,造就了永恆。

1

年輕一代,要認識Jane Birkin,著實有段時空距離。這位法國才女已是年過半百,但在當地一直扮演著潮流界的寵兒,是法國文化界最具影響力的人物之一。看安東尼奧尼(Michelangelo Antonioni)的《春光乍洩》(Blow Up),大抵可以一睹當年Jane Birkin的風姿。這幀照片,只見Jane Birkin輕倚大街上的牆壁,頭髮略帶零亂,白色圓領小Tee配大喇叭牛仔褲,簡簡單單就滿有一份野性的天真美,入型入格。至於頸項配上一條精緻小項鍊,就把整個中性打扮充分加入柔性,隱隱帶出女性味道來。呵,別忘了她手持的小籐籃,含蓄的放在身後,自然而不造作,一輛汽車偶發性地在她的身後駛過,但她的美麗,卻凝住了。

2

氣質不一定等同漂亮,氣質是脫俗的、耐看的,跟口香糖似的美麗無關。

我想起美亞.花露(Mia Farrow)。因為波蘭斯基(Roman Polanski)一齣《魔鬼怪嬰》(Rosemary’s Baby),米亞.花露深為廣大觀眾熟悉。之後。她是活地阿倫(Woody Allen)最喜歡任用的女演員,更一度成為他的妻子。平凡中帶點憂鬱是米亞.花露的特質,她是滿有書卷氣的演員。這幀照片,最突出莫過於米亞那頭清爽的短髮,燙貼順服得像個小女孩,叫人憐愛。只見她鬱鬱地坐在海邊石灘上,斯人獨憔悴。闊大的冷毛衣彷彿成為了這個脆弱女子的唯一依傍,配上暗花條子褲,直把那種低調的書卷氣息濃濃襲來。黑色皮靴在這裡,造成了一份穩穩的安全感,面對像她這樣的一個女子,你總想知道她的心事。

3

傻大姐自有傻大姐的氣質,但她卻是集傻氣與典雅於一身,前不見古人,後不見來者,她叫柯德莉.夏萍(Audrey Hepburn)。這個美人從來不是木美人,輕輕一顰一笑,滿載生命與活力。你看她一身五、六十年代的上班服飾,雙手穿戴了當年女士愛戴的白手套,充滿格調。一個童花式的髮型,滿有童真。沒有煙視媚行,手持一個簡簡單單的小皮包,傻傻地望向高樓,就滿有大都會女郎所缺乏的跳脫與幽默感。柯德莉.夏萍是親和的,優雅的她從來不叫苦苦你仰望,她愛笑,她佻皮,她樂天,甜甜的,叫人滿心歡喜。

4

當今女星,我最喜歡桂莉芙.柏德露(Gwyneth Paltrow),美國女星,可以操一口漂亮的牛津英語,在《寫我深情》(Shakespeare in Love)中演繹大文豪莎士比亞的戀人,幾叫人以為她是真的來自英倫,同年伊正憑此片奪得奧斯卡最佳最女主角寶座,不容小覤。瘦削高佻身型,柔柔帶溫婉的眼神,柏德露是那種充滿文學氣息的女演員,看她其他曾經飾演的角色吧,《篇篇情意劫》(Sylvia)中她飾演才華洋溢的劍橋大學女詩人Sylvia Plath,並演活了詩人那種敏感神經質的個性,流麗動人。又《癲才家族》(The Royal Tenenbaums)中飾演一名曾奪得普立茲寫作大獎的劇作家,儘管戲內一副怪雞模樣,卻出其可愛討好,一對smoky eyes最是逗人。這幀照片中,柏德露剪了一頭短髮,清湯掛臉,神情寧謐,臉容素淨,笑容含蓄,配上一身輕巧運動便服,隨性地坐在小沙發上,氣質不請自來。

5

是上照的美人氣質,是照片的魔法,今天再將照片把弄觀看,最鮮活的,依然是照片裡的畫面──寧靜,悅目,淡淡的,喜樂的,隨性的。這一刻,甚至成就了大眾對一個人的印記。當人們記憶漸漸隨歲月消退以後,剩下來就是這些照片:驚鴻一瞥,因為那一刻,造就了永恆。

先貼一張導演與配樂家的照片,是為法國導演杜魯福(Francois Truffaut)與其好友配樂家狄奈虛(Georges Delerue)的合照,前輩友人朱冠來先生(Gary Chu)是狄奈虛的忠實擁戴者,也是熱愛電影音樂迷,跟他結識,可要多得陸離女士,讓我這位後輩可以從前輩身上學懂更多有關電影音樂的事情,是真的大開眼界。

先貼一張導演與配樂家的照片,是為法國導演杜魯福(Francois Truffaut)與其好友配樂家狄奈虛(Georges Delerue)的合照,前輩友人朱冠來先生(Gary Chu)是狄奈虛的忠實擁戴者,也是熱愛電影音樂迷,跟他結識,可要多得陸離女士,讓我這位後輩可以從前輩身上學懂更多有關電影音樂的事情,是真的大開眼界。

謝謝波斯蝸牛,給我的新書寫下一篇漂亮文章,以此存記。

編輯劉蓉林小姐再次給我傳來一位朋友的書評文章,是故貼上,以作紀念。在這裡謝謝種植對我那《電影×音樂》的厚愛。